|

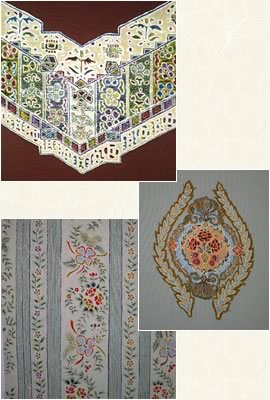

| 染名古屋帯「フランス織物」 |

|

|

|

|

|

|

| 出典:「西陣織物館秘蔵〜フランス装飾裂」 |

|

|

フランスの染織〜絹織物業はバロック時代に大きく成長した。1466年、ルイ十一世が即位すると彼はリヨンに絹織物工場を建設し、宮廷の需要にあてた。当時はイタリアの職工を招致して織らせたので、十七世紀の中頃までのデザインはほとんどフィレンツェ・ジェノバ産の模倣である。このリヨンを絹織物の中心とする政策は代々の王により継承された。1605年、クロード-ダンコンは800本から2400本にわたる経糸を使用する空引機を完成し、複雑な文様織の絹が生産できるようになった。ここにフランスは完全に多様な絹織物を自給するようになる。ボーカンソンやジャカードの文様織機の発明と、シモン-ブーエ、クロード-ベラン、ダニエル-マロのような画家たちが、デザイナーとして活躍したことで、リヨン産のフランス絹はヨーロッパの王座を確保した。蓮・柘榴・百合などの文様が好まれ、衣服用のほか壁布にも多く生産された。インド更紗をモデルとしたインド風デザイン、中国風の文様を用いるシノワズリーなども流行した。しかし、フランス革命の直後はリヨンの絹織物工場はほとんど閉鎖された。やがてナポレオンが皇帝になると彼はテュイルリー宮殿などの装飾用にリヨンに注文を発し、絹織物の振興を図った。ナポレオンはさらに画家ダビトたちのデザインによる各宮殿の装飾用布を多く注文したが、そのデザインはアカンサス、月桂樹、花環などを用いたギリシャ・ローマ風の復興であり、アンピール様式を生んだ。こうしてリヨンはそのデザインと技術を維持し、ファッションの中心であるパリと共に依然としてヨーロッパの絹織物の中心的地位を占めている。 |

|

|

|

|

|